illustrazione di Matteo Sarlo

parole di Pierluigi Lucadei

Che cos’è il sophomore album? Forse è l’album più difficile da incidere, il secondo album, l’album che deve confermare il successo dell’esordio o riscattare una partenza a rilento. Ma se è difficile affrontare la sfida dopo un fallimento, lo è ancora di più dopo un successo. È il caso di Benjamin Clementine e John Murry, un ragazzo londinese di origini ghanesi trasferitosi a Parigi e uno del Missisipi cresciuto da una famiglia adottiva imparentata con William Faulkner.

Cos’hanno in comune John Murry e Benjamin Clementine? Praticamente nulla, se non che si tratta di due musicisti e che entrambi hanno da poco pubblicato il proprio sophomore.

La critica musicale talvolta si avventura in assurde discussioni – coinvolgenti soltanto per quel genere di appassionato/nerd descritto, caricato e definito da Nick Hornby in Alta fedeltà. Una delle più annose e irrisolvibili discussioni riguarda il quesito: qual è l’album più difficile per un artista? Il secondo album (il sophomore album, come lo chiamano gli americani prendendo in prestito la terminologia usata in ambito universitario, dove sophomore sono gli studenti del secondo anno) o il terzo album (che però nessuno ha mai chiamato junior, come vengono chiamati gli studenti del terzo anno)?

Specie se arriva dopo un esordio baciato dal successo, il sophomore è un album molto complicato per varie ragioni, la più importante delle quali è la presenza di un pubblico, che mentre si scrive e si registra la musica del debutto è soltanto un’ipotesi lontana, un’eventualità che ci si augura e allo stesso tempo si teme. Il terzo album è quello decisivo e si carica di aspettative eccessive se l’artista sbaglia il sophomore. Un errore, quando va bene, è ammesso. Il secondo non viene perdonato.

Se però il tonfo dell’opera seconda è di quelli memorabili, le probabilità di trovare forze e denari per realizzare un altro disco si abbassano in modo vertiginoso. Gli americani, sempre loro, parlano di sophomore slump. Difficile rialzarsi da lì.

Il sophomore è l’album che presenta i migliori spunti, frutto di una creatività nuova, disciplinata e finalizzata. Un artista solitamene raccoglie nell’album di debutto il materiale accumulato in anni di musica solitaria, lontana dai palchi, figuriamoci dagli studi di registrazione, materiale spesso eterogeneo proprio perché frutto di molteplici ispirazioni, nate in epoche anche molto distanti tra loro. Dopo aver raccolto nel debutto le migliori canzoni di una vita, l’artista dà il via ad una propulsione creativa con l’obiettivo preciso di incidere il secondo album (e di non sbagliarlo).

Non di rado questa tensione ha prodotto capolavori. Diversi sono gli artisti che con il secondo album hanno scritto il proprio nome tra gli immortali: il caso più clamoroso è forse quello dei Nirvana, autori di un album che hanno ascoltato in pochi (Bleach, 1989) prima dell’exploit del sophomore (Nevermind, 1991). Quando il successo arriva con il primo disco, invece, la storia del rock affida spesso al sophomore il compito di distruggere una carriera. Molteplici sono gli esempi, ma il caso degli Stone Roses, colti da un’inguaribile impotenza prestazionale dopo aver realizzato uno dei capisaldi del british sound, è quello più paradigmatico.

Parlando di John Murry e Benjamin Clementine parliamo di due artisti che non sono passati inosservati, i cui album d’esordio, anzi, hanno fatto gridare da più parti al capolavoro. Nel caso di Murry il successo è rimasto confinato all’ambito della musica indie e agli appassionati di quel genere ormai da tempo definito Americana (un misto di country, folk, rock, roots, alternative); nel caso di Clementine il successo è stato decisamente più trasversale e la sua musica è riuscita ad arrivare in posti dove forse lui per primo non aveva osato immaginare di potersi spingere.

John Murry è nato a Tupelo, cresciuto da una famiglia adottiva imparentata con William Faulkner. Dalla città di Elvis ha preso l’amore per la musica, dall’autore di Luce d’agosto ha ereditato l’ostinazione a dedicarsi alla propria arte a dispetto di tutti ma anche la debolezza della dipendenza. Affetto da problemi neuropsichiatrici non ben diagnosticati, familiarizzò presto con le medicine e con lo stigma. Durante la pubertà, scoprì Tom Petty e notò che la sua nuova voce da uomo era perfetta per cantare Free Fallin. Petty cantava “gonna free fall out into nothin’/gonna leave this world for a while” e il piccolo John sputava le stesse liriche intravedendoci una voragine da esplorare. Con il passare degli anni, trovò affinità elettive con altre voci dell’America meno patinata, Mark Eitzel, Mark Linkous, Kurt Wagner, Robert Fisher, Mark Lanegan, ma non perse mai di vista quella voragine e continuò a praticare l’arte della caduta libera con tutto se stesso. Abusava di psicofarmaci. Fu ricoverato per problemi psichici. Si trasferì a San Francisco e iniziò a farsi di eroina. Andò in overdose tra 16th St e Mission St e il suo cuore smise di battere, fu riacciuffato per un pelo e si salvò.

John Murry è nato a Tupelo, cresciuto da una famiglia adottiva imparentata con William Faulkner. Dalla città di Elvis ha preso l’amore per la musica, dall’autore di Luce d’agosto ha ereditato l’ostinazione a dedicarsi alla propria arte a dispetto di tutti ma anche la debolezza della dipendenza. Affetto da problemi neuropsichiatrici non ben diagnosticati, familiarizzò presto con le medicine e con lo stigma. Durante la pubertà, scoprì Tom Petty e notò che la sua nuova voce da uomo era perfetta per cantare Free Fallin. Petty cantava “gonna free fall out into nothin’/gonna leave this world for a while” e il piccolo John sputava le stesse liriche intravedendoci una voragine da esplorare. Con il passare degli anni, trovò affinità elettive con altre voci dell’America meno patinata, Mark Eitzel, Mark Linkous, Kurt Wagner, Robert Fisher, Mark Lanegan, ma non perse mai di vista quella voragine e continuò a praticare l’arte della caduta libera con tutto se stesso. Abusava di psicofarmaci. Fu ricoverato per problemi psichici. Si trasferì a San Francisco e iniziò a farsi di eroina. Andò in overdose tra 16th St e Mission St e il suo cuore smise di battere, fu riacciuffato per un pelo e si salvò.

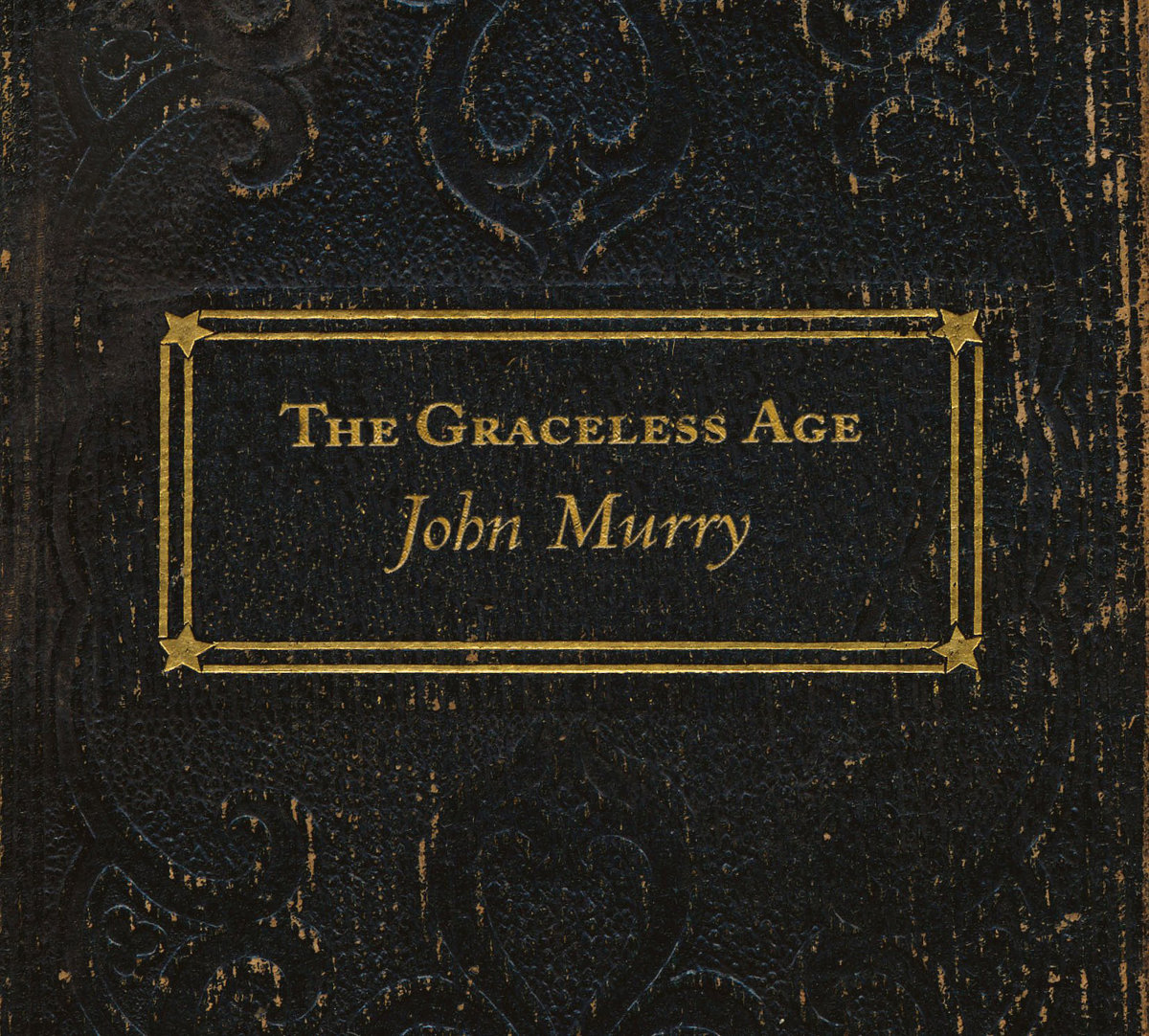

[ Se si sa con esattezza l’angolo di San Francisco dove ha rischiato di morire è perché lui stesso ha raccontato quell’esperienza nella più straziante e cupa ballata mai scritta su un’overdose, Little Coloured Balloons. Già, la musica continuava a tenere in piedi John in qualche modo, specialmente dopo l’incontro con Tim Mooney (American Music Club), che si prese cura di lui, non solo artisticamente. Mooney aiutò John a registrare l’album d’esordio e lo produsse, incanalò l’energia negativa in contenitori sonori di cinque minuti, fece in modo di non nascondere l’angoscia, la rivestì piuttosto di tensione elettrica, la trasformò in un rock’n’roll malato, disperato, devastante ma incredibilmente capace di coniugarsi con quel mostro chiamato pop. Il risultato fu The Graceless Age, disco di cui si innamorarono in molti, soprattutto Mojo e Uncut, due delle testate più influenti del settore. The Ballad Of The Pajama Kid, California, Photograph, Southern Sky e le altre tracce disegnano un confessionale gotico difficile da digerire e da dimenticare, un atto di sincerità totale come raramente se ne sentono persino sotto i cieli del cantautorato americano più autentico. La corsa dell’ambulanza della già citata Little Coloured Balloons o l’incendio domestico di Things We Lost In The Fire basterebbero da soli a dimostrarlo.

Se si sa con esattezza l’angolo di San Francisco dove ha rischiato di morire è perché lui stesso ha raccontato quell’esperienza nella più straziante e cupa ballata mai scritta su un’overdose, Little Coloured Balloons. Già, la musica continuava a tenere in piedi John in qualche modo, specialmente dopo l’incontro con Tim Mooney (American Music Club), che si prese cura di lui, non solo artisticamente. Mooney aiutò John a registrare l’album d’esordio e lo produsse, incanalò l’energia negativa in contenitori sonori di cinque minuti, fece in modo di non nascondere l’angoscia, la rivestì piuttosto di tensione elettrica, la trasformò in un rock’n’roll malato, disperato, devastante ma incredibilmente capace di coniugarsi con quel mostro chiamato pop. Il risultato fu The Graceless Age, disco di cui si innamorarono in molti, soprattutto Mojo e Uncut, due delle testate più influenti del settore. The Ballad Of The Pajama Kid, California, Photograph, Southern Sky e le altre tracce disegnano un confessionale gotico difficile da digerire e da dimenticare, un atto di sincerità totale come raramente se ne sentono persino sotto i cieli del cantautorato americano più autentico. La corsa dell’ambulanza della già citata Little Coloured Balloons o l’incendio domestico di Things We Lost In The Fire basterebbero da soli a dimostrarlo.

Purtroppo The Graceless Age non fu sufficiente a rimettere in piedi l’esistenza di John. Il suo mentore Tim Mooney morì all’età di 53 anni per la rottura di un aneurisma, due settimane prima della pubblicazione del disco. Il suo matrimonio andò in frantumi. Sua moglie e sua figlia se ne andarono. John si ritrovò di nuovo a corteggiare la voragine e di sicuro non avrebbe scommesso su un secondo disco. Se l’amico e musicista Chuck Prophet si era detto sorpreso che John avesse completato The Graceless Age “nonostante se stesso”, un secondo disco, senza il supporto fraterno di Mooney, era inimmaginabile. Invece successe ciò che ogni tanto nel mondo della musica succede, che un musicista rimanga folgorato da un collega chiamato ad aprire il suo concerto: capitò così che Michael Timmins rimase a bocca aperta davanti alla performance di John in apertura dei suoi Cowboy Junkies a Glasgow, così piena di trasporto e furore. Da quella scintilla è nato un rapporto di stima e amicizia che ha portato i due a lavorare insieme a A Short History Of Decay, il nuovo album di John, registrato negli studi di Michael a Toronto, con l’aiuto dell’altro Timmins, Peter, alla batteria, di Josh Finlayson al basso e dell’ex signora Costello, Cait O’Riordan, che John aveva conosciuto a Kilkenny, in Irlanda, dove si era nel frattempo trasferito.

Purtroppo The Graceless Age non fu sufficiente a rimettere in piedi l’esistenza di John. Il suo mentore Tim Mooney morì all’età di 53 anni per la rottura di un aneurisma, due settimane prima della pubblicazione del disco. Il suo matrimonio andò in frantumi. Sua moglie e sua figlia se ne andarono. John si ritrovò di nuovo a corteggiare la voragine e di sicuro non avrebbe scommesso su un secondo disco. Se l’amico e musicista Chuck Prophet si era detto sorpreso che John avesse completato The Graceless Age “nonostante se stesso”, un secondo disco, senza il supporto fraterno di Mooney, era inimmaginabile. Invece successe ciò che ogni tanto nel mondo della musica succede, che un musicista rimanga folgorato da un collega chiamato ad aprire il suo concerto: capitò così che Michael Timmins rimase a bocca aperta davanti alla performance di John in apertura dei suoi Cowboy Junkies a Glasgow, così piena di trasporto e furore. Da quella scintilla è nato un rapporto di stima e amicizia che ha portato i due a lavorare insieme a A Short History Of Decay, il nuovo album di John, registrato negli studi di Michael a Toronto, con l’aiuto dell’altro Timmins, Peter, alla batteria, di Josh Finlayson al basso e dell’ex signora Costello, Cait O’Riordan, che John aveva conosciuto a Kilkenny, in Irlanda, dove si era nel frattempo trasferito.

Se il dato biografico è fondamentale nella parabola artistica di John Murry, è nondimeno centrale anche in quella di Benjamin Clementine. Ormai divenuto icona di una diversa forma di splendore, grandiosa e allo stesso tempo fragilissima, richiestissimo su riviste di moda e costume oltre che sui magazine musicali, Benjamin ha vissuto una vita per nulla facile. Nato a Londra da una famiglia di origini ghanesi, ultimo di cinque figli, viene cresciuto dalla nonna ad Edmonton, umile periferia nord della capitale. Chi ha l’occasione di stringergli la mano o di scambiarci due chiacchiere, non può non accorgersi di una timidezza ai limiti del patologico. Capita di andare dopo un concerto a congratularsi con lui quasi con le lacrime agli occhi per l’emozione che si è appena vissuta e lo si trova lui per primo preda di commozione e riconoscimento sinceri, tremante e senza parole. Irriconoscibile rispetto all’ipnotico performer che con grida e sospiri che portano dentro tutto il dolore di Madre Africa paralizza chi ascolta, incatenandolo alla poltrona. Un talento immenso che continua a soffrire di un complesso d’inferiorità che viene da lontano, da quando era bullizzato a scuola, perché nero, effeminato e amante di cose come i libri e la poesia. Si rifugiava in biblioteca, fu il suo modo di sopravvivere al degrado della periferia. Litigò con la sua famiglia, che non riuscì o non volle mai aiutarlo e per qualche tempo condusse una vita di strada a Camden Town, ma a diciott’anni non ce la fece più e lasciò Londra per Parigi.

Se il dato biografico è fondamentale nella parabola artistica di John Murry, è nondimeno centrale anche in quella di Benjamin Clementine. Ormai divenuto icona di una diversa forma di splendore, grandiosa e allo stesso tempo fragilissima, richiestissimo su riviste di moda e costume oltre che sui magazine musicali, Benjamin ha vissuto una vita per nulla facile. Nato a Londra da una famiglia di origini ghanesi, ultimo di cinque figli, viene cresciuto dalla nonna ad Edmonton, umile periferia nord della capitale. Chi ha l’occasione di stringergli la mano o di scambiarci due chiacchiere, non può non accorgersi di una timidezza ai limiti del patologico. Capita di andare dopo un concerto a congratularsi con lui quasi con le lacrime agli occhi per l’emozione che si è appena vissuta e lo si trova lui per primo preda di commozione e riconoscimento sinceri, tremante e senza parole. Irriconoscibile rispetto all’ipnotico performer che con grida e sospiri che portano dentro tutto il dolore di Madre Africa paralizza chi ascolta, incatenandolo alla poltrona. Un talento immenso che continua a soffrire di un complesso d’inferiorità che viene da lontano, da quando era bullizzato a scuola, perché nero, effeminato e amante di cose come i libri e la poesia. Si rifugiava in biblioteca, fu il suo modo di sopravvivere al degrado della periferia. Litigò con la sua famiglia, che non riuscì o non volle mai aiutarlo e per qualche tempo condusse una vita di strada a Camden Town, ma a diciott’anni non ce la fece più e lasciò Londra per Parigi.

Nella capitale francese fu colpito subito dall’aria di libertà che poteva respirare ovunque. La gente si fermava a sentirlo suonare sui marciapiedi o nel metrò e gli lasciava un euro nel cappello, gli augurava buona fortuna. Lui viveva da homeless, di notte trovava rifugio in ricoveri e ostelli, almeno fino a quando qualche passante estasiato non iniziò a postare su YouTube le sue esibizioni e alcune di queste non divennero virali. Accorsero i discografici, se lo contesero, gli fecero registrare due ep, suonare in una puntata del celebre show della BBC Later with Jools Holland, nella quale era ospite anche Paul McCartney, che rimase incantato da Benjamin e lo riempì di incoraggiamenti. Finalmente, ad inizio 2015, fu pubblicato At Least For Now, un concentrato di struggimento e forza, uno di quei dischi che possono cambiare totalmente la prospettiva di chi ascolta. Non è piacevole guardare il mondo con gli occhi di chi canta Condolence, Cornerstone, Adios, Gone, ma se si ha l’ardire di seguire la sua voce fino in fondo, la promessa di bellezza assoluta viene mantenuta incantesimo dopo incantesimo.

Nella capitale francese fu colpito subito dall’aria di libertà che poteva respirare ovunque. La gente si fermava a sentirlo suonare sui marciapiedi o nel metrò e gli lasciava un euro nel cappello, gli augurava buona fortuna. Lui viveva da homeless, di notte trovava rifugio in ricoveri e ostelli, almeno fino a quando qualche passante estasiato non iniziò a postare su YouTube le sue esibizioni e alcune di queste non divennero virali. Accorsero i discografici, se lo contesero, gli fecero registrare due ep, suonare in una puntata del celebre show della BBC Later with Jools Holland, nella quale era ospite anche Paul McCartney, che rimase incantato da Benjamin e lo riempì di incoraggiamenti. Finalmente, ad inizio 2015, fu pubblicato At Least For Now, un concentrato di struggimento e forza, uno di quei dischi che possono cambiare totalmente la prospettiva di chi ascolta. Non è piacevole guardare il mondo con gli occhi di chi canta Condolence, Cornerstone, Adios, Gone, ma se si ha l’ardire di seguire la sua voce fino in fondo, la promessa di bellezza assoluta viene mantenuta incantesimo dopo incantesimo.

In questi due anni non ha mai smesso di suonare e ha trovato il tempo di andarsene a New York per scrivere le canzoni del nuovo album, I Tell A Fly. Influenzato dalla campagna elettorale per le presidenziali 2016, dal successo di Trump, dalla guerra in Siria, dalla questione migranti e dalla recrudescenza di fenomeni razzisti, ha viaggiato musicalmente da Aleppo a Calais per un mai domo bisogno di vicinanza agli ultimi, realizzando un monumento sonoro al sentimento di non appartenenza.

In questi due anni non ha mai smesso di suonare e ha trovato il tempo di andarsene a New York per scrivere le canzoni del nuovo album, I Tell A Fly. Influenzato dalla campagna elettorale per le presidenziali 2016, dal successo di Trump, dalla guerra in Siria, dalla questione migranti e dalla recrudescenza di fenomeni razzisti, ha viaggiato musicalmente da Aleppo a Calais per un mai domo bisogno di vicinanza agli ultimi, realizzando un monumento sonoro al sentimento di non appartenenza.

John e Benjamin. Entrambi cantano un mondo senza fotoritocchi. La vita, cruda e ingiusta, passa ancora dai loro accordi e dalle loro voci. A John hanno chiesto di mettere un po’ di luce nella sua musica, e lui ha risposto con un disco ancora più cupo, con un titolo programmatico che di certo non attira simpatie: A Short History Of Decay. A Benjamin hanno chiesto di rifare lo stesso disco dell’esordio, magari con arrangiamenti edulcorati ad hoc per le radio, e lui ha scelto la libertà totale: basterà il primo ascolto di I Tell A Fly per capire.

Pierluigi Lucadei ha pubblicato Ascolti d’autore (Galaad, 2014) e Letture d’autore (Galaad, 2016). Scrive di libri, dischi, tennis e altre cose belle su Il Mucchio Selvaggio, Minima & Moralia, Rivista Undici, Il Mascalzone.

![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)