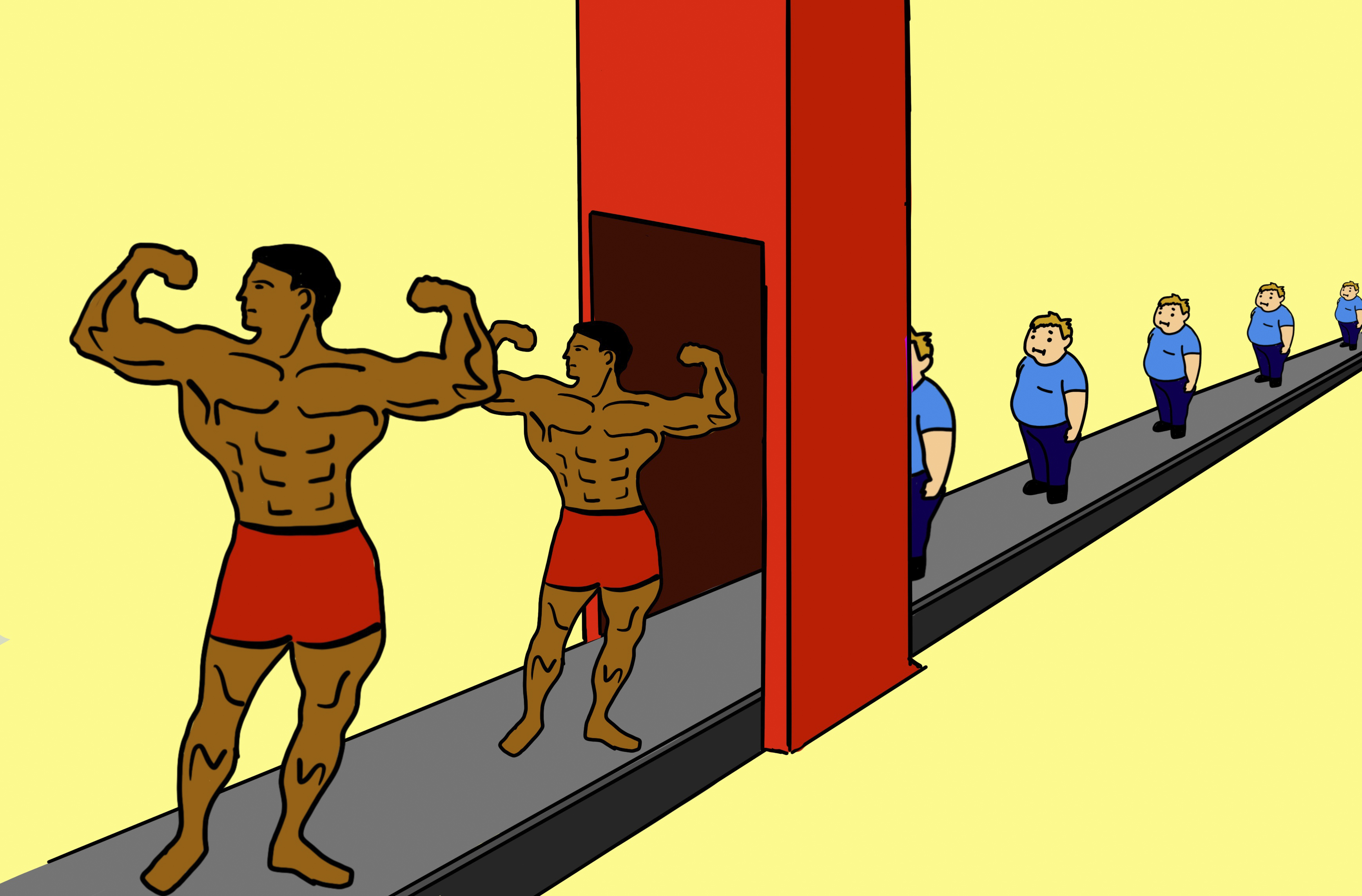

illustrazione di Matteo Sarlo

parole di Andrea Ferretti

Arriva l’estate e si riempiono le palestre. Ma quando ci alleniamo facciamo qualcosa di più che bruciare grassi o potenziare i nostri muscoli. Perché quel che è in gioco è il rapporto tra il proprio sé e la sua immagine.

Con la fine di aprile la primavera entra nel vivo. Le prime giornate dell’anno lunghe ed assolate portano con sé il ponte della Liberazione e dei Lavoratori, le grigliate, i pomeriggi al parco, gli inviti degli amici che “hanno la casa fuori”. I più fortunati si affacciano sulle spiagge ancora sgombre di ombrelloni e lettini. Così come la natura ovunque si scuote ed emerge dal letargo invernale, anche noi facciamo il “cambio di stagione” e (volenti o nolenti) torniamo a scoprirci. L’arrivo della bella stagione ci ricorda infatti di essere corpi e ci invita a muoverci, desiderando tutto ciò che ne deriva. Se il grano cresce in primavera fino a trovare la sua piena maturazione in estate, anche noi sentiamo il richiamo del “metterci in forma”, fino alla necessità di confrontarci con la tanto temuta “prova costume”. Presi da questo spirito ci infiliamo i calzoncini per la “corsa al parco”, tiriamo fuori le biciclette con le ruote sgonfie dai box o pronunciamo le famose parole “oggi mi iscrivo in palestra”. Insomma, siamo spinti a cercare più tempo per quel vastissimo insieme di attività e discipline che abbiamo imparato a riconoscere sotto l’etichetta di fitness.

Il fitness è sport? Si e no. Da una parte infatti riguarda genericamente il corpo e la sua attività, ma dall’altra mette in secondo piano l’aspetto regolistico, competitivo ed anche prestazionale tipico di molti sport. Chi corre per fitness corre anche contro il cronometro, ma non tanto per il tempo in sé, quanto perché tramite il miglioramento della performance è possibile sperimentare un senso di soddisfazione, di accrescimento delle proprie capacità e di miglioramento del proprio aspetto. Il fitness sembra dunque essere un modo di vivere le più diverse attività fisiche come spostate dal piano dell’oggettività (la regola, la misura, il confronto con l’altro) a quello dell’esperienza soggettiva: ciò che ci interessa è la ricerca del benessere del corpo, sia nei termini delle sue funzioni che della sua composizione. Quando diciamo “voglio un fisico atletico” grossomodo ci riferiamo a questo. Ma a sua volta qual è il senso che effettivamente diamo a questo tanto desiderato benessere? È davvero un modo per rimettere al centro dell’attenzione la nostra ineludibile corporeità in un’epoca che insieme la espone e la rimuove? Qual è il rapporto tra l’attività del corpo e le nostre finalità nel praticarla? L’esperienza (soggettiva) che ne facciamo è un che di qualitativo, in cui il corpo viene in primo piano come intimamente presente a sé stesso, oppure la ricerca del “benessere” cela il rischio di capovolgersi in qualcosa di diverso, scoprendosi come modalità di un nuovo rapporto quantitativo ed oggettivante con il corpo che siamo? Ma allora, il fitness ci avvicina o ci allontana da noi stessi? Aiuta ad unificarci o è un’ulteriore spinta di disperante disgregazione del soggetto? Probabilmente è entrambe le cose e viene praticato da tutti proprio in quanto presi, più o meno consapevolmente, all’interno di tale contraddizione.

La funzionalità del corpo: da necessità a scelta?

Stando al vocabolario Treccani, fitness ha due significati molto diversi:

- A indica il valore adattativo, ovvero le diverse possibilità di sopravvivenza e riproduzione tra gli individui di una stessa specie

- B descrive l’insieme di attività finalizzate al raggiungimento di uno stato di benessere.

Dal senso biologico a quello comune si marca il passaggio da un “essere adatto e funzionale” dell’organismo come ciò che è necessario per la sopravvivenza, a un essere adatto come ciò che può essere scelto per sopravvivere bene (essere bene, benessere). La stessa storia della tecnica e della cultura possono essere facilmente viste come un passaggio graduale dalla prima alla seconda accezione di fitness del corpo: il diritto, lo sviluppo tecnologico e infine la società dell’abbondanza e dei consumi colmano lo spazio tra una scarsa funzionalità del corpo e la sopravvivenza. La più grande vittoria dell’uomo sulla natura è proprio questa: la disfunzionalità ha diritto di cittadinanza (non esiste solo per caso, ma è chiamata regolarmente ad esistere).

Ma quindi perché continuiamo a parlare di fitness? Perché per quanto possiamo rimuovere, tramite la tecnologia, la necessità di un corpo adatto e funzionale a sostenere un certo insieme di sforzi, non possiamo rimuovere quello stesso corpo, il quale chiede comunque di poter esercitare la propria funzionalità e dunque di esprimere pienamente quell’essere che lo rende quello che è. Insomma, se è vero che la funzione definisce l’essenza e dunque ogni cosa trova la sua perfezione nel pieno sviluppo della sua forma/funzione (si noti come nel caso del corpo composizione e funzione siano inevitabilmente correlate), per quanto siamo chiamati ad essere razionali, rimaniamo pur sempre animali. Emerge il desiderio di “metterci in forma” perché sentiamo che nel nostro vivere quotidiano rimangono delle potenzialità ineliminabili e insieme inattuate, inespresse. Se le routine necessarie per la sopravvivenza tendono a rimuovere il ruolo e la funzionalità del corpo (non è più tanto il corpo a doversi adattare), allora, siccome non possiamo che continuare ad essere quel corpo, per essere-bene, per essere pienamente, siamo “costretti” ad aggiungervi qualcos’altro: il fitness. Ed ecco qui un primo paradosso: la necessità che sembravamo aver cacciato dalla porta rientra dalla finestra e così, dopo otto ore di lavoro alla scrivania, ci spetta anche un’oretta e mezza di palestra.

Il rapporto mezzo-fine: intrinseco o estrinseco?

Se guardiamo ai dizionari di inglese, fitness è tanto un insieme di attività, tanto uno stato favorevole dell’organismo. La parola, nella sua ambiguità, sembra giustificare al tempo stesso espressioni come “vado a fare fitness” e “in questo periodo ho una pessima fitness”: indicando sia l’attività del soggetto sia lo stato che questo raggiunge tramite tale attività, la stessa parola ci dice molto su una delle caratteristiche salienti del fenomeno. Il fitness si mostra come unione intrinseca del mezzo (l’attività) e del fine (il benessere), portandoci a vedere nel mezzo il fine e viceversa: si tratta di un’attività che ha nel suo stesso svolgimento la realizzazione del proprio fine. Mezzo e fine sono due cose apparentemente opposte, ma siccome non si può avere il benessere e lo sviluppo del corpo senza lo sforzo e il dolore dell’esercizio, non si può che essere spinti a sperimentare il piacere nel dolore stesso. Ciò che appariva come massimamente distinto, si scopre essere ciò che è massimamente unito. Se il mezzo e il fine, il dolore e il benessere, non sono la stessa cosa, sono però lo stesso processo nel loro reciproco e circolare farsi. Tolto l’uno, tolto l’altro: soltanto in questo processo è possibile che il corpo raggiunga la sua forma attualizzando le sue potenzialità. Del resto uno dei più famosi e usati hashtag “da palestra” dice proprio #nopainnogain.

Al tempo stesso però il fitness viene comunemente inteso come mezzo estrinsecamente rivolto ad un fine: non si dice “vado ad allenarmi per stare bene”, ma “corro per bruciare i grassi” o “devo mettere su massa muscolare”. Se tuttavia il fine è il benessere e vale il rapporto mezzi/fini descritto sopra, è contraddittorio parlare di un fine determinato: il fine è il processo stesso di allenamento del corpo nella sua totalità. Con ciò non si vuole dire che sia inutile scegliere un obiettivo per il proprio allenamento, in quanto inevitabilmente un’attività (come un certo regime alimentare) sarà strutturata per stimolare maggiormente alcuni adattamenti dell’organismo, sia in termini funzionali sia in termini di composizione corporea. Ma questo fine specifico è subordinato/finalizzato al benessere generale del corpo o è esso stesso il fine ultimo della nostra attività? Quando il fine specifico diventa il fine ultimo si esce da quella soggettività che si era intravista come propria del fitness e si istituisce una rinnovata oggettività (diversa da quella dello sport): il mezzo/attività diviene estrinseco al fine/corpo in quanto al corpo si sostituisce l’immagine del corpo. Non si vuole formare sé stessi, ma la propria immagine. Ne segue da una parte che il fine del fitness diventi ricerca di una serie di caratteristiche fisiche misurabili, dall’altra che il mezzo stesso, l’esercizio, non sia che un mezzo tra i tanti possibili per questo fine (dall’abbigliamento alla cosmetica per arrivare alla chirurgia plastica, alle luci di uno studio fotografico o ai software di fotoritocco). Si passa insomma da una nozione attiva di fitness come “adatto a svolgere x” ad una nozione passiva come mezzo per diventare “adatto a stare in x”, il focus si sposta dall’attività all’adeguamento ad un canone, ad una misura, ad una regola estetica. Questo porta dritti alla prossima contraddizione.

Qualità o quantità? Sensazione o misura?

Lo stato di benessere, come stato complessivo che coinvolge la totalità dell’organismo nel suo funzionare, non può che rimanere un qualcosa di qualitativo, indefinibile e inquantificabile. Ciò che determina e misura è infatti tale proprio perché astrae una parzialità, isola un aspetto e dunque lo definisce. Ciò che invece riguarda una totalità, proprio perché non può essere fatto oggetto di astrazione (separazione/divisione che nell’atto stesso in cui è posta fa venire meno la totalità) può essere soltanto sperimentato, indicato e descritto tramite espressioni generiche come “benessere”, senza essere specificabile in modo definitivo. Tutte le espressioni linguistiche che usiamo (metafore, perifrasi, ecc..) per descrivere le sensazioni del corpo durante l’attività e nel riposo successivo sono dunque approssimazioni a questa sensazione di fondo, modi per pensarla senza esaurirla. Soltanto tramite l’esercizio impariamo a porre la mente al corpo, scoprendone insieme l’unitaria profondità e le molteplici sfumature dei diversi modi del suo divenire. Si tratta del risvolto conoscitivo dell’inestricabilità di mezzo (esercizio) e fine (benessere): mentre posso capire in modo del tutto esaustivo la biomeccanica di un esercizio anche senza averlo mai svolto, non posso comprendere il benessere/funzionalità del mio corpo all’infuori dell’attività tramite cui esso si produce. Si intravede qui qualcosa di comunicabile eppure al tempo stesso radicalmente soggettivo, che ha a che fare con l’essere “io stesso” quel corpo che prova a dirsi attraverso la forza inevitabilmente astraente e reificante del linguaggio.

Tuttavia il mondo del fitness è il mondo dei numeri per eccellenza: è una vera e propria matematica del corpo e della sua attività. Ogni elemento è accuratamente distinto, preso per sé e misurato: gli esercizi sono quantificati in serie, ripetizioni e recuperi fra le serie, il corpo misurato in ogni suo aspetto, l’alimentazione determinata rigidamente tramite il conteggio delle kcal e dei macros assunti in una giornata (carboidrati, proteine e grassi). Nelle sue forme più deteriori e commerciali questa mania della quantificazione arriva fino a proporre delle vere e proprie “formule magiche” come “la dieta della superstar x” o “il programma d’allenamento dell’attore y”. Non conta quello che sento, conta quello che conto. Esattamente come si è visto circa il rapporto mezzo/fine, anche qui ci si deve chiedere cosa è subordinato a cosa: viene prima la sensazione qualitativa del mio corpo o la misurazione oggettiva della sua immagine? Il numero e la sua coercizione oggettivante diventano prioritarie quando il nostro fine è l’immagine del corpo: conosco un corpo/immagine, che ho distinto da me stesso, così come conosco un oggetto a me esterno, che non sono io. Ciò che mi è più prossimo infatti, proprio in virtù di questa prossimità, è ciò che è maggiormente difficile da cogliere in una conoscenza netta, definitiva, chiara. Del resto, se avvicinate troppo gli occhi allo schermo, non riuscirete più a distinguere i caratteri. L’unico modo per tornare a vedere chiaramente è staccare il naso dal pc o dallo smartphone per ritrovare la distanza. Proprio per questo motivo nel fitness è presente anche la volontà di superare questa (insuperabile) difficoltà della vicinanza, del “mio”, distanziando e reificando quanto più possibile l’esperienza di noi stessi e del corpo che siamo. È così che il corpo diventa l’immagine del corpo e la sua esperienza un insieme di calcoli e tabelle. L’attività fisica ci porta ad essere ciechi e sordi a noi stessi, perché tramite essa non vogliamo formarci, ma dominare la nostra immagine; vogliamo diventare signori di noi stessi trattandoci come fossimo una semplice “cosa” del mondo.

Il mondo del fitness ci mostra come l’oggi sia caratterizzato da un ambiguo processo di rimozione e di esaltazione della corporeità. Il corpo tende ad essere rimosso nella sua concretezza e dunque ridotto e celebrato nelle sue forme mediate/social: siamo sempre meno corpo e abbiamo sempre più immagini del corpo. Ne segue che nel momento in cui rimettiamo al centro l’esperienza della corporeità che siamo, il nostro mondo ci porti irresistibilmente a farlo in forme che, come il fitness, tendono (almeno in qualche misura) a sostituire al corpo la sua immagine. Il perché è in fin dei conti semplice: mentre possiamo giocare a volontà ad addomesticare la nostra immagine, l’esperienza del corpo sarà sempre qualcosa di ulteriore e misterioso rispetto a qualsiasi tentativo di identificarla con una qualsiasi progettazione cosciente. L’immagine è nostra, il corpo no.

Andrea Ferretti è laureato in filosofia con una tesi sul Senso Comune nel pensiero di G. B. Vico. È appassionato di calcio, folklori contemporanei e giochi di ruolo.

![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)