illustrazione di Matteo Sarlo

parole di Matteo Sarlo

I l Museo negli ultimi dieci anni è diventato quello che lo stadio è stato fino agli ultimi venti. Così la direbbe forse Jess, l’amico di Henry Burns e Sally Albright. Dal 2013 in Italia in soli tre anni l’affluenza ai musei è cresciuta di circa 5 milioni di visitatori. Sono 44.446.573 nel 2016, per la precisione. Una controtendenza rispetto al resto dell’Europa, dove si registra invece un calo delle visite. Ma che cosa spinge milioni di non addetti ai lavori a sostare davanti a sculture e quadri di un tempo così lontano dal proprio? Qual è la ragione per cui rimani fermo, davanti a uno dei due Bronzi di Riace, per esempio? Perché uno se ne sta ancora lì, come trattenuto da una sorta di ritenzione? Ce l’hai ancora negli occhi i due guerrieri con i loro sguardi tristi. Poi ti fai rotolare fuori dalla bocca una cosa tipo “sublime”. Ma capita anche qualcosa che faccia meno blurb di rivista, qualcosa di meno strillato e più vicino al piano e retorico linguaggio della vita. Qualcosa di meno congruo tipo “non male” o “carino” o “notevole”. Che poi non lo stai dicendo nemmeno alla ragazza che ha accettato di passare il pomeriggio con te e nemmeno a te stesso. Ma tant’è. Poi certo non è che puoi evitare di essere interrogato rispetto a quel giudizio, non se speri di continuare la serata con una cena fuori. E di solito lì cominciano i guai. Se vuoi essere sincero con te stesso e non inventare balle. Perché capisci una cosa molto chiara: il tuo giudizio è come una figurina incollata sullo sfondo della tua intuizione.

E allora devi lavorare in punta di unghie e cercare di alzare gli angoli. È un lavoro di razionalità e precisione. Separare il gusto dalle motivazioni. È un po’ come riuscire a spiegare perché trovi bella la ragazza alla quale tenti di spiegare la bellezza del film. Occhi, forma del volto, certo. Ma sai che la vera motivazione eccede la materia. E poi c’è da dire che sino a duecento anni fa – parecchio, ma non molto se la vedi dal punto di vista della storia –, intrinsecamente bella veniva considerata soltanto la natura, l’essere. Mentre il prodotto artistico esclusivamente in quanto ne partecipa. Il che dà la scusa per i Bronzi, ma non per la ragazza. Ripartiamo allora da capo.

Questione di misura e ordine

C’è questa sorta di saggezza popolare secondo cui il bello è indissolubilmente connesso alla dimensione sensibile. Il presupposto implicito, tanto scontato per noi moderni da non essere nemmeno messo in discussione, è che la bellezza non possa che risiedere in linee, forme, colori, volumi, suoni, ritmi. Questa idea, questo Affaire tra bellezza e sensibilità, comincia con Alexander Gottlieb Baumgarten, più o meno metà del settecento. Ma non la si è pensata sempre così. E quella che ha tutta l’aria di essere una sentenza incontrovertibile è invece una forma di pregiudizio. Non è così secondo Platone e un certo modo di pensare. Secondo Platone, uno che sulla natura del Giusto, del Buono, e del Bello si è interrogato parecchio, la bellezza percepita non rappresenta altro che il primo e meno importante gradino della scala che conduce alla bellezza vera, quella invisibile, inudibile e intangibile.

C’è questa sorta di saggezza popolare secondo cui il bello è indissolubilmente connesso alla dimensione sensibile. Il presupposto implicito, tanto scontato per noi moderni da non essere nemmeno messo in discussione, è che la bellezza non possa che risiedere in linee, forme, colori, volumi, suoni, ritmi. Questa idea, questo Affaire tra bellezza e sensibilità, comincia con Alexander Gottlieb Baumgarten, più o meno metà del settecento. Ma non la si è pensata sempre così. E quella che ha tutta l’aria di essere una sentenza incontrovertibile è invece una forma di pregiudizio. Non è così secondo Platone e un certo modo di pensare. Secondo Platone, uno che sulla natura del Giusto, del Buono, e del Bello si è interrogato parecchio, la bellezza percepita non rappresenta altro che il primo e meno importante gradino della scala che conduce alla bellezza vera, quella invisibile, inudibile e intangibile.

Perché per i greci, non solo per la razionalità filosofica ma anche per quella sapienza arcaica, preriflessiva, allusiva e garantita dalla conoscenza degli dei, la bellezza aveva a che fare con l’ordine. Zeus avrebbe assegnato una misura appropriata e un giusto limite a ogni essere: il governo del mondo è così un’armonia precisa e misurabile, espressa nei quattro motti scritti sulle mura del tempio di Delfi:

- Il più giusto è il più bello

- Osserva il limite

- Odia la hybris

- Nulla in eccesso

Il bello ha allora a che fare con due principi cardine: la misura e la vista. Una forma percettiva privilegiata dalla sensibilità greca, insieme anche all’udito. Probabilmente perché, rispetto a sapore ed odore, sono immediatamente riconducibili a misure e ordini numerici.

C’è poi una ulteriore scala gerarchica: la vista vince sull’ascolto. Certo, la musica ha il privilegio di esprimere l’anima ma solo alle forme visibili si attaglia la definizione di kalos, come ciò che piace ed attrae. Una coppia polare che verrà ripresa da Goethe quando nel V atto del Faust scrive una di quelle frasi che diventano immediatamente archetipi materiali nella storia del pensiero occidentale: Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Tradotto, «il femminino ci attira». Eppure il senso della “bellezza” è proprio nell’intraducibilità di quell’hinaziehen, sul quale si gioca la saldatura tra amore e redenzione. Il movimento che esso indica è estremamente preciso, non riducibile dal nostro semplice tirare (traducente del solo ziehen). È chiaro che si tratta di un verbo composto e alla sua forma base ziehen significa tirare, trarre, attrarre. An- sta ad indicare la vicinanza. Hin– (verso) è l’opposto di her- (da). Se, per analogia, heranziehen indica proprio qualcosa che avvicina a sé, hinanziehen è qualcosa che avvicina ma che non è vicino. Segnala allo stesso tempo l’avvicinamento e l’inavvicinabilità. Questo tipo di movimento segna il desiderio, espressione dell’amore, di Margherita di farlo salire al cielo e contemporaneamente la redenzione di Faust.

Per riassumere: per il pensiero greco, prima arcaico (con Guido Calogero) e poi razionale, la Bellezza ha a che fare con ordine, misura e calcolabilità. Esattamente la triade pitagorica. Ed è questo lo sfondo da tenere in mente sul quale si è poi innestata la trinità di vero, buono e bello.

1,618, il numero della Bellezza

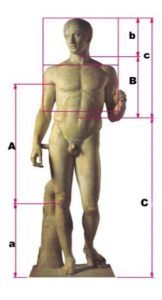

Ma ancora prima di Pitagora erano gli egiziani ad adottare una misura di proporzioni rigorose. Dividevano i corpi in 22 parti. Calcolavano linee ed angoli. Che se ne dica, per la bellezza ci vogliono squadre e compassi. Praticata e teorizzata dapprima nell’ambito della scultura, e poi in quelli dell’architettura (che, è bene sempre ricordarlo, secondo la bellissima definizione di Schelling sarebbe «musica pietrificata»), la simmetria conserva a lungo la sua preminenza. Per fare un esempio la testa di una statua doveva misurare 1/10 dell’altezza complessiva del corpo. Oppure, i templi erano per lo più secondo multipli di moduli corrispondenti al diametro di una colonna. Più tardi si cercherà di riprodurre all’interno delle arti visive la sezione aurea, ossia la divisione di un segmento in due parti disuguali, tali che queste stiano fra loro in rapporto corrispondente a quello che l’intero segmento intrattiene con la prima parte (il numero aureo risulta così 0,618 periodico).

Ma ancora prima di Pitagora erano gli egiziani ad adottare una misura di proporzioni rigorose. Dividevano i corpi in 22 parti. Calcolavano linee ed angoli. Che se ne dica, per la bellezza ci vogliono squadre e compassi. Praticata e teorizzata dapprima nell’ambito della scultura, e poi in quelli dell’architettura (che, è bene sempre ricordarlo, secondo la bellissima definizione di Schelling sarebbe «musica pietrificata»), la simmetria conserva a lungo la sua preminenza. Per fare un esempio la testa di una statua doveva misurare 1/10 dell’altezza complessiva del corpo. Oppure, i templi erano per lo più secondo multipli di moduli corrispondenti al diametro di una colonna. Più tardi si cercherà di riprodurre all’interno delle arti visive la sezione aurea, ossia la divisione di un segmento in due parti disuguali, tali che queste stiano fra loro in rapporto corrispondente a quello che l’intero segmento intrattiene con la prima parte (il numero aureo risulta così 0,618 periodico).

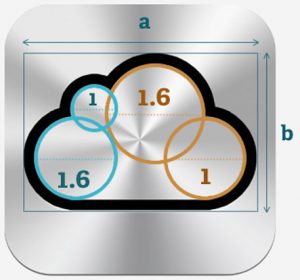

Questa cosa della sezione aurea non è roba da prendere sotto gamba. Per dire, ci si è costruita la Piramide di Cheope, con una base di 230 metri ed una altezza di 145 e quindi un rapporto di 1.58, le megaliti di Stonehenge, le cui superfici teoriche dei due cerchi di pietre azzurre e di Sarsen stanno tra loro nel rapporto di 1,6 e Beethoven ha suddiviso le 33 variazioni sopra un valzer di Dabelli in parti corrispondenti ai numeri di Fibonacci, il cui rapporto corrisponde al numero d’oro. La cosa incredibile è che tutto ciò funzioni anche per il corpo umano: moltiplicata per 1,618 la distanza che, in una persona adulta e proporzionata, va dai piedi all’ombelico si ottiene la sua statura. Ma, per dire, anche la carta di credito è una sezione aurea. Le vecchie musicassette o le sim dei cellulari? Tutti rettangoli aurei con un rapporto tra base ed altezza pari a 1,618. Persino il simbolo dell’iCloud della Apple. Ancora una volta allora, la bellezza è questione di cifre e di virgole, di approssimazioni al centesimo e di gradi d’angolo. Ma c’è dell’altro.

base di 230 metri ed una altezza di 145 e quindi un rapporto di 1.58, le megaliti di Stonehenge, le cui superfici teoriche dei due cerchi di pietre azzurre e di Sarsen stanno tra loro nel rapporto di 1,6 e Beethoven ha suddiviso le 33 variazioni sopra un valzer di Dabelli in parti corrispondenti ai numeri di Fibonacci, il cui rapporto corrisponde al numero d’oro. La cosa incredibile è che tutto ciò funzioni anche per il corpo umano: moltiplicata per 1,618 la distanza che, in una persona adulta e proporzionata, va dai piedi all’ombelico si ottiene la sua statura. Ma, per dire, anche la carta di credito è una sezione aurea. Le vecchie musicassette o le sim dei cellulari? Tutti rettangoli aurei con un rapporto tra base ed altezza pari a 1,618. Persino il simbolo dell’iCloud della Apple. Ancora una volta allora, la bellezza è questione di cifre e di virgole, di approssimazioni al centesimo e di gradi d’angolo. Ma c’è dell’altro.

Il moderno è contro la ragione

Con il Barocco e le successive culture artistiche la si inizia a pensare in maniera un pochino diversa. Si domanda Burke: cosa ha a che fare la bellezza di un fiore con il rapporto tra il gambo ed i petali? Cioè, davvero la bellezza del fiore è data dal rapporto numerico tra le sue forme? O, per parafrasare la domanda che Cyrano fa a Rossana: lo ameresti anche se fosse brutto? Per Rossana non ci sono dubbi: anche se fosse brutto.

A partire dal Seicento l’attività artistica si sposta gradualmente non solo aldilà del vero e del falso, ma anche del bene e del male. Nasce l’idea che il genio artistico sia collegato sempre più all’immaginazione e non all’intelletto. La modernità prende una direzione ben precisa: si allontana dall’idea di misura e procede verso l’irrazionalità, l’arbitrarietà è l’indefinibilità del bello. Una bellezza che è al di là dell’idea di perfezione, come quella che Keplero è costretto a riconoscere nelle orbite ellittiche da lui stesso scoperte. La bellezza moderna può dire il Bello attraverso il Brutto, il vero attraverso il falso, la vita attraverso la morte.

Non per questo la Bellezza barocca è amorale o immorale, tutt’altro: la profonda eticità di questa Bellezza non sta nell’adesione ai canoni rigidi dell’autorità politica e religiosa che il barocco esprime quanto nel carattere di totalità della creazione artistica. Alla Bellezza immobile e inanimata del modello classico si è sostituita così una Bellezza drammaticamente tesa.

Ma la storia, compresa la storia dell’arte, non è una freccia lineare. Piuttosto la diresti un paesaggio collinare con avvallamenti e risalite. Uno di questi avvallamenti è il Neoclassicismo, che riproporrà il culto della ragione, della disciplina, della calcolabilità tipici della borghesia in ascesa. A questa complessa dialettica di ceti e classi corrisponde una altrettanto complessa dialettica del gusto: alla variegata Bellezza rococò si oppone il classicismo e l’estetica delle rovine.

L’Estasi di Santa Teresa di Bernini e l’Imbarco per Citera di Watteau. Nel primo caso le linee di tensione che dal volto sofferente conducono al margine estremo della veste ripiegata e, nel secondo, una linea diagonale che, partendo dal putto più marginale, si tramanda di braccio in veste, di gamba in bastone, indicando il girotondo degli angeli. Nel primo caso una Bellezza drammatica, sofferente; nel secondo una Bellezza melanconica, onirica. Entrambi i casi esprimono una concatenazione che non rispetta alcuna gerarchia tra centro e periferia, che esprime la piena dignità di Bellezza dell’orlo della veste come dello sguardo, del reale come del sognato, in un rimando reciproco tra il tutto e il particolare.

Il rigore del neoclassicismo oppone lo scudo, ma non può nulla contro la bellezza della malinconia e il frammento della rovina. L’ottocento prima e il novecento poi sceglierà qualcosa di molto affascinante e insieme molto pericoloso: la Vaga Bellezza.

L’Estasi di Santa Teresa di Bernini e l’Imbarco per Citera di Watteau. Nel primo caso le linee di tensione che dal volto sofferente conducono al margine estremo della veste ripiegata e, nel secondo, una linea diagonale che, partendo dal putto più marginale, si tramanda di braccio in veste, di gamba in bastone, indicando il girotondo degli angeli. Nel primo caso una Bellezza drammatica, sofferente; nel secondo una Bellezza melanconica, onirica. Entrambi i casi esprimono una concatenazione che non rispetta alcuna gerarchia tra centro e periferia, che esprime la piena dignità di Bellezza dell’orlo della veste come dello sguardo, del reale come del sognato, in un rimando reciproco tra il tutto e il particolare.

Il rigore del neoclassicismo oppone lo scudo, ma non può nulla contro la bellezza della malinconia e il frammento della rovina. L’ottocento prima e il novecento poi sceglierà qualcosa di molto affascinante e insieme molto pericoloso: la Vaga Bellezza.

La Vaga Bellezza

Ci sono tutta una serie di domande che replicano il meccanismo logico sotteso al campo semantico della Vaga Bellezza. Dalla domanda agostiniana su cosa è il tempo a quella di Ludwig Wittgenstein sulla vera essenza dell’aroma del caffè. Il presupposto è questo: io posso spiegare formalmente una cosa ma so per certo che l’essenza di quella cosa è circoscrivibile a nessuna definizione. Vale per poche cose, ma ci sono. Il tempo, la vita, la morte, la letteratura, l’amore, il male, e la bellezza. Questo principio ha portato ad abbandonare il criterio formale della bellezza, quella per cui essa è strutturalmente ascrivibile ad un numero, e a perseguire la strada del genio. Un artista crea qualcosa di bello quando introduce nella sua opera l’ingrediente imponderabile, casuale, ignoto che fa essere quell’opera bella. Petrarca lo chiamava quel nescio quid. Quelli che per primi hanno formalizzato questa cosa qua sono la prima generazione di romantici tedeschi, quando Schelling si convince che l’attività creativa umana contiene una forza incosciente analoga a quella della natura e che l’arte è il risultato della collaborazione tra conscio e inconscio. Ma ne era convinto anche Milan Kundera. Fino al punto di affermare che la penna è più intelligente dello scrittore. Il riferimento era il moralismo di Tolstoj e la sua affilata sensibilità sulla pagina.

Tolstoj amava Anna

È il 18 marzo 1873 e Tolstoj ha chiara una cosa, prima ancora che si metta a scrivere tutte e dodici le versioni del libro: Anna deve morire. È noto quanto Lev Tosltoj abbia ricalcato Levin sul suo stesso ritratto – a partire dal nome – e Kitty su quello della moglie. Una coppia moralmente ineccepibile. Una coppia la cui felicità è misurabile. Una coppia che ha fatto suoi pressoché tutti e quattro i motti del tempio di Delfi (Il più giusto è il più bello; Osserva il limite; Odia la hybris; Nulla in eccesso). C’è la campagna e la quiete. La rettitudine e la bellezza di Kitty, sempre ritratta in una nuvola di luce.

Tolstoj aveva chiaro il destino di Anna sin da subito quando ancora era Tat’jana, e vestita «in abito giallo a pizzi neri, adorna di una coroncina di fiori e più svestita di tute le signore presenti.»

Poi stende la seconda versione e Tat’jana diventa Nanà, «aduggiata da una fronte bassa e un nasino quasi a scarpetta, e pingue in eccesso. Tanto pingue che ancora un po’la si sarebbe detta sformata. […] ma quel viso sgraziato si illuminava tutto di un certo qual sorriso amabile che faceva capire com’ella potesse piacere, […] coi suoi occhietti piccoli e le labbra carnose».

A un certo punto si fa accenno al gomito nudo poggiato sulla poltrona. Questa Nanà è poco meno di una puttana. Ha degli occhietti piccoli e le labbra carnose. Nella versione definitiva del romanzo la scena del ballo arriva dopo ottanta pagine. Lui per cinque versioni voleva iniziare da lì. Dal fatto che lei ha già tradito. Poi in qualche modo Tolstoj capisce: Lei non deve essere già una donna perduta. Dall’abitο scompare il giallo chiassoso e vengono introdotte delle ghirlande virginee. Le spalle nude sono sì sensuali ma si capisce che questa Anna è cominciata a piacere a Toltoj. E nell’ultima e dodicesima stesura Anna è fasciata

È il 18 marzo 1873 e Tolstoj ha chiara una cosa, prima ancora che si metta a scrivere tutte e dodici le versioni del libro: Anna deve morire. È noto quanto Lev Tosltoj abbia ricalcato Levin sul suo stesso ritratto – a partire dal nome – e Kitty su quello della moglie. Una coppia moralmente ineccepibile. Una coppia la cui felicità è misurabile. Una coppia che ha fatto suoi pressoché tutti e quattro i motti del tempio di Delfi (Il più giusto è il più bello; Osserva il limite; Odia la hybris; Nulla in eccesso). C’è la campagna e la quiete. La rettitudine e la bellezza di Kitty, sempre ritratta in una nuvola di luce.

Tolstoj aveva chiaro il destino di Anna sin da subito quando ancora era Tat’jana, e vestita «in abito giallo a pizzi neri, adorna di una coroncina di fiori e più svestita di tute le signore presenti.»

Poi stende la seconda versione e Tat’jana diventa Nanà, «aduggiata da una fronte bassa e un nasino quasi a scarpetta, e pingue in eccesso. Tanto pingue che ancora un po’la si sarebbe detta sformata. […] ma quel viso sgraziato si illuminava tutto di un certo qual sorriso amabile che faceva capire com’ella potesse piacere, […] coi suoi occhietti piccoli e le labbra carnose».

A un certo punto si fa accenno al gomito nudo poggiato sulla poltrona. Questa Nanà è poco meno di una puttana. Ha degli occhietti piccoli e le labbra carnose. Nella versione definitiva del romanzo la scena del ballo arriva dopo ottanta pagine. Lui per cinque versioni voleva iniziare da lì. Dal fatto che lei ha già tradito. Poi in qualche modo Tolstoj capisce: Lei non deve essere già una donna perduta. Dall’abitο scompare il giallo chiassoso e vengono introdotte delle ghirlande virginee. Le spalle nude sono sì sensuali ma si capisce che questa Anna è cominciata a piacere a Toltoj. E nell’ultima e dodicesima stesura Anna è fasciata

in un abito di velluto nero tagliato basso, che scopriva le sue grasse spalle tornite, come d’avorio antico, e il petto e le braccia arrotondante col sottile minuscolo polso. Tutto il vestito era guarnito di merletto veneziano. Sul capo, nei capelli neri, suoi senza mescolanza, aveva una piccola ghirlanda di miosotidi e una eguale sul nastro nero della cintura fra le trine bianche. La sua pettinatura non si vedeva, si vedevano solo, e l’adornavano, quegli imperiosi corti anellini dei capelli ricciuti, che uscivano sempre fuori sulla nuca e sulle tempie. Sul forte colo tornito era un filo di perle. […] il vestito nero coi pizzi magnifici non glielo si vedeva addosso; era solo una cornice e si vedeva soltanto lei, semplice, naturale, elegante, insieme allegra e vivace.

Qualcosa cambia in Tolstoj. E ha ragione Kundera, in “L’arte del romanzo”, a scrivere che «quando Tolstoj delineò la prima versione di AK, Anna era una figura assai antipatica e la sua tragica fine era pienamente giustificata e meritata. La versione definitiva del romanzo è ben diversa, ma io non credo che nel frattempo Tolstoj avesse cambiato le sue idee morali; direi piuttosto che, durante la stesura del romanzo, egli ascoltò una voce che non era quella delle sue convinzioni morali personali. Ascoltava quella che mi piacerebbe chiamare la saggezza del romanzo. Tutti i veri romanzieri prestano orecchio a questa saggezza sovrapersonale, e ciò spiega come mai i grandi romanzi siano sempre un po’ più intelligenti dei loro autori».

La saggezza del romanzo. Quella che ti spinge oltre la tua intelligenza. Il romanzo gli ha chiesto di cambiare. E se nelle prime stesure quando inizi e attacchi a leggere Anna e Vronskij sono già andati a letto, nell’ultima non si sono nemmeno ancora incontrati. E il romanzo si apre su una coppia che prima non esisteva. Dolly intercetta un messaggio di Stiva all’amante ed è finito a dormire sul divano dello studio. La saggezza del romanzo gli ha chiesto di cambiare. Non però le sue convinzioni morali, tanto che il conte non vorrà più scrivere narrativa. Cambiare qualcosa di più profondo e imponderabile, al punto che quando la gobba delle pagine è ormai tutta a sinistra e Anna sta per prendere il treno Tolstoj cercherà di ritardare il momento in cui il ferro del vagone l’avrebbe travolta. Anna non smette di guardare quel primo treno che le sta per passare davanti. Si è fatta il segno della croce ed è pronta, ma un sacchetto rosso la trattiene. Proprio quella borsetta in cui ha custodito il romanzo che leggeva durante il tragitto da casa Karenin a casa Oblonski. Il momento è passato e bisogna aspettare il prossimo carrozzone. Ci sarebbe ancora tempo per un ripensamento. Il secondo treno si avvicina ma Anna non abbassa gli occhi dalle ruote e «esattamente nel momento in cui il tratto di mezzo fra le ruote giunse alla sua altezza», Anna getta dietro di sé la borsetta rossa e si lascia cadere in ginocchio.

In quel momento Tolstoj, lui che più di tutti aveva i motivi per odiare Anna Kererina, lui che in realtà aveva sposato Kitty, lui che l’aveva costruita soltanto per poterla uccidere, in quel momento Tolstoj è con Anna. L’uomo la condanna, lo scrittore le è vicino durante la morte. Ecco, in questo divario tra questo un certo tipo di saggezza e l’anima, nella differenza tra la penna e l’intelletto, forse, è da cercarla, la Bellezza.

Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Ha pubblicato Passagi sul vuoto, un saggio sul concetto di «vuoto» in filosofia

![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)