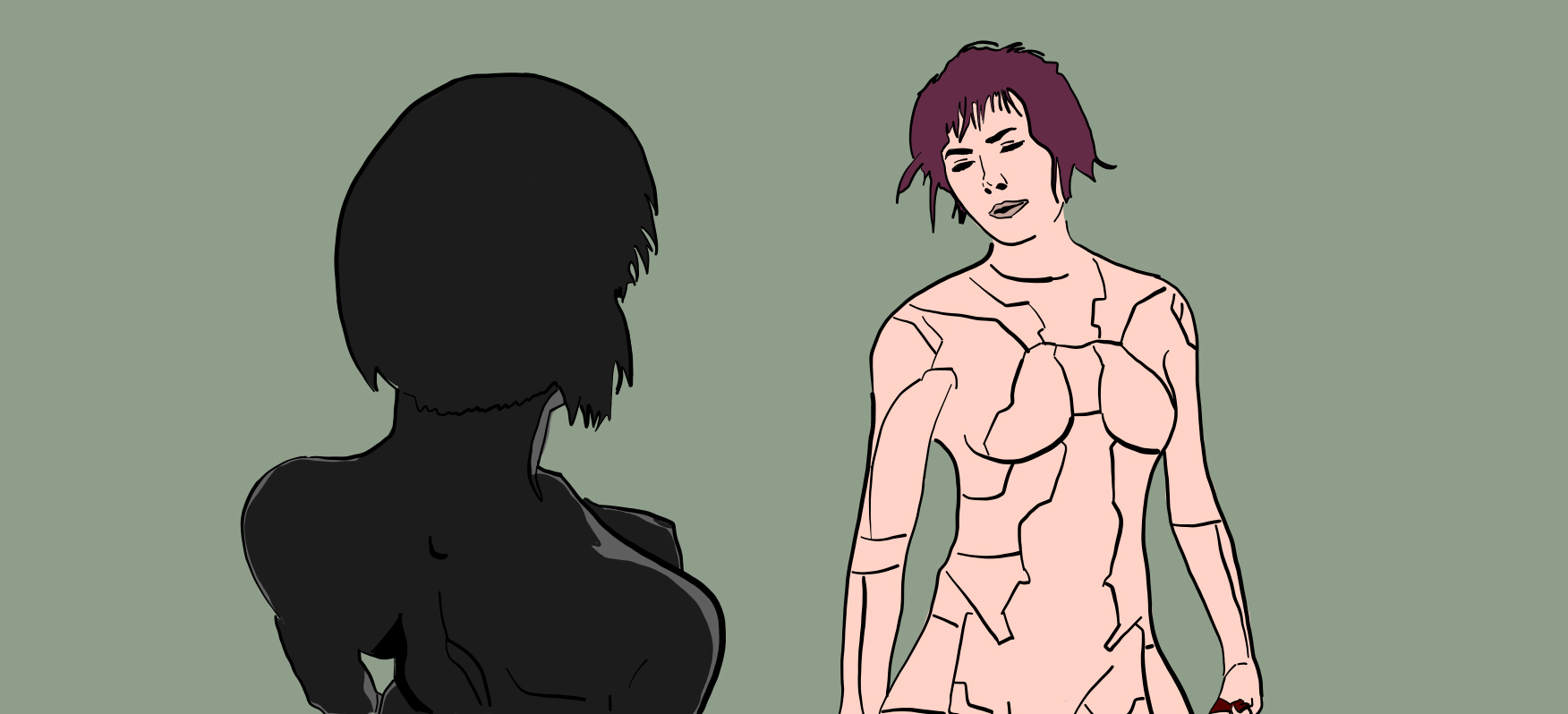

illustrazione di Matteo Sarlo

parole di Emanuele Conti

Alla fine, dopo anni di si farà/non si farà, anche un lungometraggio di animazione giapponese come Ghost in the Shell ha trovato la sua versione live action con attori in carne ed ossa.

L’intenzione evidente, nonché dichiarata, che emerge da questa operazione, non è tanto modernizzare o svecchiare un film cult ma dare alla narrazione originale una maggior internazionalizzazione. A far da sfondo alla storia la tipica megalopoli di certi racconti fantascientifici, cosmopolita città labirintica in cui svettano mastodontici grattacieli sedi delle corporazioni che stritolano e contraddittoriamente tengono saldo il tessuto economico della società. Luoghi distopici dove gli intrighi dei piani alti si compenetrano con i traffici illeciti di un sotto mondo oscuro che sfugge a qualsiasi regola o legge sociale. Fin qui, si potrebbe anche pensare di far incontrare Rick Deckard e il Maggiore Motoko Kusanagi all’angolo di una strada, tra bancarelle improvvisate, negozi aperti h24, insegne al neon in caratteri orientali e un traffico di autoveicoli incessante.

L’intenzione di maggior internazionalizzazione della storia e dei suoi protagonisti si riflette sin dall’inizio con un nuovo nome per la protagonista interpretata da Scarlett Johansson. Impensabile infatti far passare l’attrice americana per una donna di origine asiatica, così il Maggiore Motoko Kusanagi diventa il Maggiore Mira Killian, e il film allora prende tutta un’altra direzione. Per quanto questa versione made in USA rimanga piuttosto fedele alla trama originale, tanto da mantenere non solo alcune parti della sceneggiatura praticamente inalterate ma addirittura portando il regista Rupert Sanders a ricopiare alcune inquadrature dell’anime, culturalmente gli americani non sono i giapponesi, e dopo aver sottratto tutti gli elementi del film, una volta rimasta la sola narrazione, la differenza c’è e si sente.

Transumanesimo

Entrambe le storie, sia quella del film datato 1995 che quest’ultima versione, affrontano in modo diretto ma differente la questione del transumanesimo, l’aumento delle capacità umane attraverso la tecnologia. Il Maggiore Kusanagi/Killian è un cyborg interconnesso costantemente con tutta la realtà che la circonda, che filtra e tiene continuamente sotto sorveglianza. Ma l’incantesimo dell’equilibrio si infrange quando compare il villain che sfrutta proprio queste continue e totali interconnessioni per i propri comodi. Tutto sembra dirottare la narrazione nell’eterno scontro tra bene e male, ma il Maggiore per sua natura non è un semplice automa ed ha una propria e specifica capacità di ragionamento, e presto metterà in discussione il suo ordine sociale e i suoi valori. Esattamente come la Rachel di “Blade Runner” la macchina inizia a porsi delle domande, iniziando a muovere i primi passi verso il sentiero dell’umanità. Un bel problema.

Finale Americano

Ma la questione pratica è nel valore e nella profondità dell’epilogo. Quando il Maggiore Killian trova il villain Kuze piuttosto che distruggerlo accetta di seguirlo e scoprire ciò che per lui è la verità, perché trova un legame che non può essere solo dettato dal caso. La verità che Kuze mostra a Mira Killian è che lei non è la prima di una nuova specie come le era stato sempre detto dal momento della sua rinascita (quando il suo cervello umano è stato messo nel nuovo corpo meccanico) ma solo l’ultimo anello di una catena di esperimenti falliti che hanno comportato l’uccisione, o sacrificio, di un centinaio di disadattati. A parte lo sdegno che questo può provocare, null’altro.

Finale Giapponese

Diversamente invece quando il Maggiore Kusanagi infine trova il suo villain, il Mastro Burattinaio (nome scelto non a caso), quando scopre che entrambi sono fatti della stessa sostanza, che entrambi cioè si pongono dei problemi sulla propria esistenza, allora decide non solo di seguirlo ma anche di salvarlo, rinunciando alla sua identità per fondersi con lui in un nuovo essere, il primo di una nuova specie. Una macchina con un’anima.

L’anima e la macchina

Non è il primo caso nel cinema d’oltre oceano in un automa “rinuncia” alla sua coscienza. Uscito dal cinema, il primo pensiero è andato al piccolo David/Haley Joel Osmet che nella sceneggiatura di “A.I. – Intelligenza Artificiale” firmata da Steven Spielberg rinuncia al porsi delle domande, il che mette il personaggio in grande contrasto con il David nel racconto originale di Brian Aldiss. La questione fondamentale è che nel racconto David chiede continuamente a Teddy il perché di ogni cosa, mentre al David/Osmet spielberghiano non si pone mai domande, mai, accetta la propria vita come una fede religiosa, e va avanti così fino alla fine dei suoi giorni. Allo stesso modo si creano degli inevitabili parallelismi tra le due pellicole di “Ghost in the Shell”, e la sensazione è che proprio nel finale manchi qualcosa, un senso più profondo ad una storia con tanto potenziale che poteva piegare le ragioni tecniche e tecnologiche ad un tema più universale e mistico come quello del riconoscimento di un’anima, qualsiasi cosa essa sia. Non basta prendere un corpo umano e riparlarlo con degli apparati tecnologici, non basta prendere un cervello umano e collegarlo ad un corpo meccanico riprogrammandolo come un computer, il transumanesimo in sé non basta, la ricerca assoluta di trascendenza non può essere un semplice transfer della propria personalità in un sistema informatico, da millenni l’uomo si interroga sulla sua natura, sul suo spirito, e se è l’unica creatura in tutta l’esistenza ad averne uno, e quanto valore esso abbia. “Ghost in the Shell”, quello del 1995, ci mette in allerta proprio su questo: dare il libero arbitrio, la discrezionalità, in una sola parola, l’indipendenza, ad una macchina senziente la mette sullo stesso piano dell’essere umano.

Ma se questa verità ne portasse insieme un’altra, ancor più intima e scabrosa? Se, oltre La Mettrie e il Cartesio più materialista, al contrario della vulgata che lo vuole tutto pensiero, fossimo noi, gli umani, ad essere macchine?

Emanuele Conti è laureato in Storia e Critica del Cinema, da diversi anni si interessa al mondo dell’entertainment multimediale. Ha collaborato alla realizzazione di alcuni video, è produttore esecutivo del documentario Splatter – La rivista proibita, lavora in una web radio ed è cofondatore di Globus.

![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)

![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)